()

「周りとは違う、自分だけの特性」

こんにちは。Michibikiスタッフの久保です。

今回は、私の前回のblogで予告した障害を乗り越えられたきっかけや、障害との向き合い方をお話します。

※以下の図はあくまで私個人が思い込んでいた思考です。

<はじめに>

「周りとは違う」という感覚ほど、子ども時代に悩ましいものはないのではないかと感じています。

なぜなら、児童期(6-12歳)の子どもたちは「誰と誰が仲良しか」「誰がどのグループに属しているかいないか」など「所属すること」への関心がとても高い年齢だからです。

友達をつくることに一生懸命なこの時期、「なんか自分は周りと違う」と感じる経験は、障害の有無に関係なく、多くの人が一度は通る道ではないでしょうか。

そんな時、みなさんはどうやって乗り越えますか?

<人より価値がない?!>

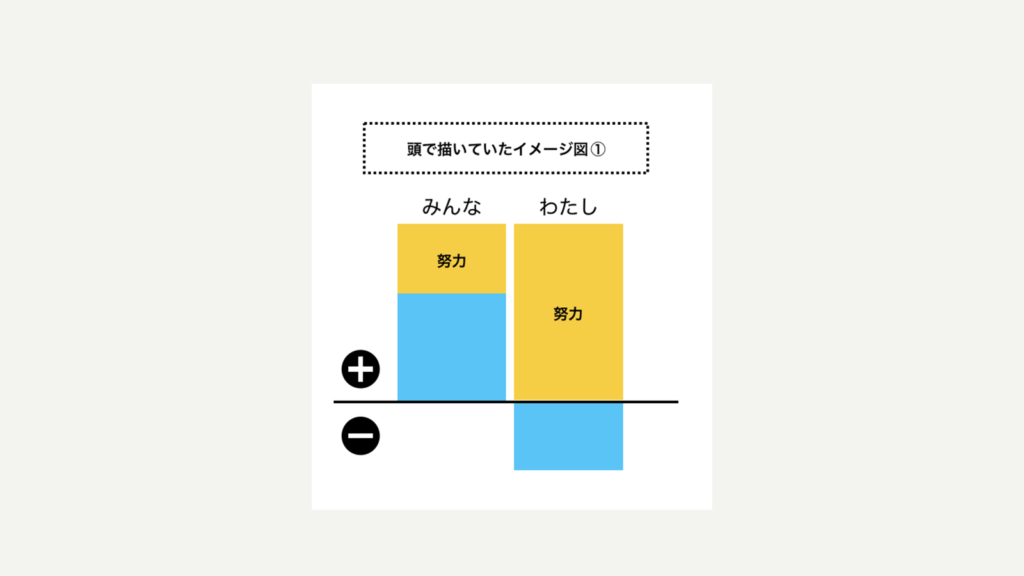

私は障害があることで、「人より自分の価値は低く、むしろマイナスなのでは」と思い込んでいました。だからこそ「人一倍努力しないと認めてもらえない」「人より優れた部分がないと存在価値がない」と感じていたのです。

(図①参照)

また、車椅子になった祖父の姿を見て、「いつ歩けなくなるかわからない」という恐怖心を抱いていました。そのため私は「自分の力で歩けるうちしかできないことをしよう」と長い間人生を先急いでいました。

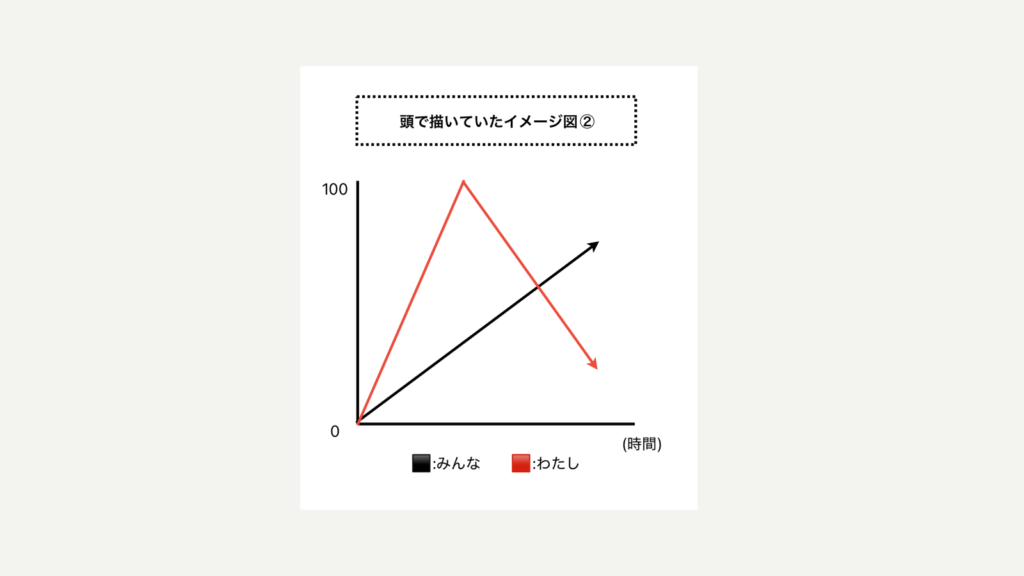

まだ経験も思考力も浅かった私は、「歩けなくなる=人生の終わり」と極端な考えに囚われていたのです。(図②参照)

成長とともに、悩みの内容も変化していきました。

児童期は、「周りとは違う」ことへの悩み。青年期には、障害への理解が得られにくかったり、自分の特性を開示したことで疎外される経験もありました。

さらに、将来の仕事や家庭、人生設計に不安を感じ、「障害があることで諦めざるを得ないこと」が増えたことにも、強い葛藤を覚えるようになりました。

私はずっと、周りと自分を比べ続け、「今できること」ではなく「できないこと」にばかり目が向いていたのです。

<転機が訪れる>

そんな私が全力で走り続けた約20年間。

大学を卒業し、就職をした後、心と体が少しずつ壊れていきました。

気づけば、家のドアを開けることもできなくなっていきました。

そのとき初めて、

「人生を先急ぐ生き方」

が自分を苦しめていたことに気づいたのです。

同時に、これまで築き上げてきた自分自身の価値観やアイデンティティが崩れ、まるで抜け殻のようになってしまいました。

「こんな私を受け入れてくれる人なんて、いない」

そう心を社会から塞ぎ込んでいた時、

私の存在を温かく受け入れて、認めてくれる人たちが現れたのです。

いや、、正確にはもともと、そんなふうに私を認めてくれていた人たちがいたことに、ようやく気がついたのです。

<新たな価値観>

外に出られず、「自分なんか世の中に必要とされてない」と繰り返し口にしていた私。

しかし、これを機に少しずつ、新たな価値観を手に入れたのです。

・生きているだけで、十分素晴らしい

・目の前にある課題から目をそらさなければいい

・毎日を一生懸命生きれば、それでいい

・自分が心地よいと感じる場所に多く足を運ぶこと

・自分の特性を、自分自身で受け入れること

「みんなと同じでいなきゃ」と思っていた私ですが、今では「人とは違う自分だけの特性」をあるがままに受け入れ、前向きに活かしていこうと考えられるようになりました。

<さいごに>

「学校に行きたくない」「家から出るのが怖くなった」そんな悩みを抱えている方、あるいは保護者のみなさまへ。

きっと、焦ったり、自分を責めたりすることもあると思います。私もそうでした。

でも、「人生100年時代」といわれる今、たとえ数ヶ月、数年、立ち止まっていたとしても、それは「問題」ではなく「必要な時間」ないのかもしれません。

立ち止まったからこそ、私は自分と向き合うことができ、周りの人への見方も優しくなれた気がします。

私の場合は、なんでも一生懸命にやりすぎていて、自分にも厳しかったせいか、自然と周りにも厳しかったかもしれないと振り返りました。

「人は人、自分は自分」

今の私にとって、この言葉が一番しっくりきます。

あなたの”あるがまま”を受け入れてくれる人は、きっといます。

少しずつでいい。いろいろなコミュニティに足を運んでみてください。

ゆっくりゆっくりでいいのです。

毎日一生懸命に進み続ける人たちは、本当にすごい。

でも、立ち止まることも、決して悪くない。私はそう思えるようになりました。

無理して学校に行かせたくない。将来の選択肢をまもってあげたい。

どちらも、おなじくらい大事だと思うから。

Michibikiゼミは、自立支援と進学支援のハイブリット型学習塾。

特性を持つ子どもたちのことを深く理解し、ペースも、教材も、学ぶ順序も、一人ひとりに合わせた学びを提供します。

授業についていけなくても、学校のルールがまもれなくても、じぶんに合った学び方さえできれば、勉強はできるようになる。可能性は広げられる。

わたしたちは、そう信じています。

【入塾相談・お問い合わせはこちら】

【入塾の有無に関わらないなんでも相談窓口はこちら】